Когда антибиотики начали терять силу, человечество снова вспомнило о старом союзнике — бактериофагах. Эти вирусы, способные охотиться исключительно на бактерии, были открыты в начале XX века, но долгое время оставались в тени традиционной медицины. Сегодня, на фоне роста устойчивости бактерий к лекарствам, интерес к ним стремительно возвращается.

Но что такое бактериофаги на самом деле? Как работает эта биологическая «снайперская винтовка»? Разберемся, как они устроены, где уже применяются и безопасны ли для человека.

Что такое бактериофаги

Бактериофаги — это вирусы, которые заражают и уничтожают исключительно бактериальные клетки. В отличие от вирусов, поражающих человека, животных или растения, фаги обладают высокой специфичностью: каждый из них распознает и атакует строго определенные штаммы бактерий. Это делает их не только уникальным объектом в мире вирусов, но и мощным инструментом для современной медицины, особенно в условиях растущей антибиотикорезистентности.

История появления бактериофагов

Еще в конце XIX века врачи и микробиологи фиксировали странные случаи: в колониях бактерий внезапно появлялись зоны «просветления», где микроорганизмы погибали без видимых причин. Эти явления казались аномалией, пока не появились точные методы изучения.

В 1915 году Фредерик Туорт, британский бактериолог, наблюдая культуры стафилококков, заметил, что некоторые участки чашки Петри становятся прозрачными, будто невидимая сила убивает бактерии. Он предположил, что это может быть вызвано вирусом, но не смог подтвердить гипотезу из‑за нехватки оборудования и поддержки.

Спустя два года, в 1917 году, франко-канадский микробиолог Феликс д’Эрелль, работая в Институте Пастера в Париже, независимо пришел к тем же наблюдениям, но пошел дальше. Он не только выделил вирусы, убивающие бактерии, но и применил их на практике, вылечив подростка от дизентерии путем введения ему в суспензию фагов. Именно д’Эрелль ввел термин bacteriophage — от греческих слов bakterion (палочка) и phagein (пожирать), то есть «пожиратель бактерий».

В 1920–30-х годах бактериофаги стремительно вошли в медицину. Их использовали для лечения дизентерии, холеры, стафилококковых и стрептококковых инфекций. Особенно активно фаготерапия развивалась в СССР, Польше, Грузии и Франции.

В 1923 году в Тбилиси был основан Грузинский институт бактериофагов (сегодня — Институт бактериофагов, микробиологии и вирусологии имени Элиавы), ставший мировым центром исследований и производства фагов. Он выпускает фаговые препараты до сих пор.

В СССР фаги использовались в больницах, армии, сельском хозяйстве и даже на железных дорогах — для дезинфекции цистерн и сточных вод. Была доказана их эффективность в условиях недоступности или неэффективности антибиотиков.

С открытием пенициллина и бурным развитием антибиотикотерапии в 1940–50-х годах бактериофаги ушли на второй план. Западная медицина сделала ставку на антибиотики — они были универсальны, легко производились и быстро действовали.

Фаготерапию стали считать устаревшей или непроверенной на фоне клинической мощи антибиотиков. Во многих странах ее просто забросили.

Однако в СССР, Польше и Грузии фаги продолжали производиться и использоваться, особенно для лечения хронических гнойных инфекций и при кишечных заболеваниях.

В XXI веке ситуация резко изменилась. Массовое и бесконтрольное применение антибиотиков привело к глобальной угрозе антибиотикорезистентности. Супербактерии, такие как MRSA, карбапенем-резистентные штаммы Klebsiella, Acinetobacter и др., перестали реагировать на привычные препараты. ВОЗ начала бить тревогу.

На этом фоне научный мир снова обратился к бактериофагам как к альтернативе и дополнению к антибиотикам.

Строение и биология бактериофага

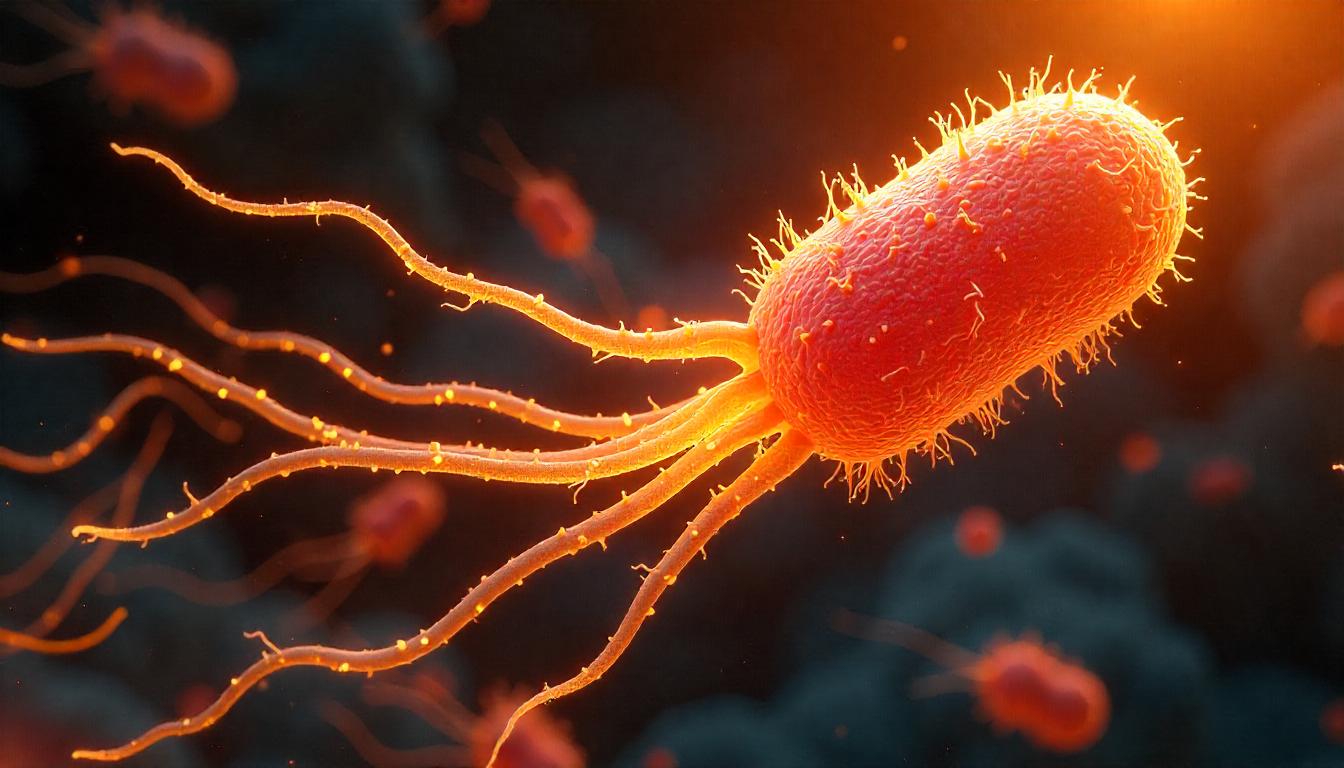

С биологической точки зрения бактериофаг представляет собой сравнительно простую структуру. Наиболее изученными являются так называемые хвостатые фаги из группы Caudoviricetes. Они состоят из:

- головки (капсида), содержащей генетический материал (чаще всего двухцепочечную ДНК);

- хвоста, через который фаг вводит свою ДНК в клетку бактерии;

- белковых рецепторов, отвечающих за распознавание нужной бактериальной клетки.

Геном бактериофага может состоять из ДНК или РНК, быть одно- или двухцепочечным, а также иметь линейную или кольцевую форму. Особенности этого генетического материала определяют механизмы действия фага и его поведение.

Жизненные циклы бактериофага

Бактериофаги могут действовать по двум основным сценариям:

- Литический цикл — классический путь «атаки и уничтожения». Фаг прикрепляется к бактериальной клетке, вводит ДНК, полностью подчиняет ее биосинтетические механизмы, производит сотни копий себя, а затем «взрывает» клетку, выпуская новое поколение вирусов.

- Лизогенный цикл — более скрытая стратегия. Фаг внедряет свою ДНК в геном бактерии и «дремлет» до определенных условий (например, до стресса), после чего активируется и запускает литический сценарий.

Это поведение превращает фагов не только в «киллеров», но и в потенциального регулятора микробных популяций, влияющего на эволюцию бактерий.

Отличие от антибиотиков

Ключевое отличие бактериофага от антибиотика заключается в его специфичности. Если антибиотики действуют широким фронтом, уничтожая и вредные, и полезные бактерии, фаги работают точечно: один фаг — одна бактерия. Такая избирательность имеет важные последствия:

- микробиота кишечника, кожи, дыхательных путей не нарушается;

- вероятность побочных эффектов невысока;

- фаг можно адаптировать под конкретный штамм бактерии, что особенно важно при тяжелых инфекциях, нечувствительных к лекарствам.

Как работают бактериофаги

Бактериофаги — это вирусы, которые специализируются на уничтожении бактерий. Но делают они это не грубой силой, как антибиотики, а изощренно, точно и изнутри. Каждый фаг — это своего рода биологический дрон с заданием: найти конкретную цель, проникнуть, воспроизвестись и уничтожить ее. Давайте разберемся поэтапно, как происходит этот процесс.

Распознавание цели: как фаг находит бактерию

Каждый бактериофаг заточен под определенный вид или штамм бактерий. Это как ключ к замку: фаг «узнает» свою цель по уникальным молекулярным меткам на поверхности бактериальной клетки, чаще всего по белкам или сахарам в стенке бактерии. Например, фаг против кишечной палочки (E. coli) не будет действовать на стафилококк.

Когда фаг находит нужную бактерию, он прикрепляется к ее поверхности с помощью хвостовых волокон — тонких нитей, которые плотно фиксируют его на мембране.

Введение генетического материала: захват изнутри

После прикрепления начинается самое интересное — фаг впрыскивает свою ДНК или РНК внутрь бактерии. Его хвост работает как шприц: сжимается и проталкивает генетический материал сквозь бактериальную оболочку.

Вирусная оболочка при этом остается снаружи. Внутрь попадает только «инструкция», как построить новые фаги.

Перехват управления: фаг превращает бактерию в фабрику

Попав внутрь, вирусный геном перепрограммирует бактериальные механизмы. Бактерия больше не занимается своими делами, поскольку вынуждена производить белки и ДНК нового поколения фагов. Это как если бы на заводе внезапно начали собирать не автомобили, а вирусы по чужому чертежу.

Фаги буквально захватывают «фабрику» белков, энергии и строительных блоков внутри бактерии и перенаправляют ее ресурсы на создание копий самих себя.

Сборка новых вирусов: конвейер пошел

Через несколько минут или часов (в зависимости от вида фага и бактерии) в клетке собираются десятки, иногда сотни новых бактериофагов. Они формируются по частям: сначала головка, затем хвост, потом сборка в единое целое как на микроскопической сборочной линии.

Лизис: разрушение бактерии и выход фагов наружу

Когда вирусы готовы, фаг выделяет специальные ферменты, разрушающие клеточную стенку бактерии. В результате клетка лопается (этот процесс называется лизис), и фаги выходят наружу, готовые заражать новые клетки.

Каждый новый фаг унаследует тот же набор целей, что и его «родитель», после чего весь цикл повторяется снова.

Конкретные преимущества и ограничения бактериофаговой терапии

Бактериофаги сегодня все чаще называют будущим медицины. И не без оснований: они точные, эффективные и способны действовать там, где антибиотики уже бессильны. Но, как и у любого метода, у фаготерапии есть не только сильные стороны, но и определенные ограничения, которые нужно учитывать.

Преимущества

Бактериофаги ценят за их высокую избирательность. В отличие от антибиотиков, которые действуют «по площади», уничтожая и патогенные, и полезные бактерии, фаги работают прицельно. Один тип фага распознает и поражает только конкретный штамм бактерии, не нарушая микрофлору кишечника, кожи, дыхательных путей. Это особенно важно для пациентов с ослабленным иммунитетом, у которых необходимо сохранить баланс микробиоты.

Кроме того, фаги саморазмножаются: попав в бактериальную клетку, они производят новые копии себя, усиливая терапевтический эффект без дополнительного введения лекарства, а после выполнения своей задачи полностью исчезают из организма. Это делает фаги не только эффективными, но и экологичными: они не накапливаются, не перегружают печень и почки, не требуют длительных курсов и практически не вызывают побочных эффектов.

Отдельный плюс — активность против устойчивых бактерий. Фаги успешно справляются с такими «тяжеловесами», как MRSA, Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae, которые уже не реагируют на большинство антибиотиков. При этом они легко адаптируются: если бактерия мутирует, можно быстро подобрать новый штамм фага или создать комбинацию вирусов, действующих сразу на несколько мишеней.

Также бактериофаги способны проникать в бактериальные биопленки — защитные структуры, которые часто образуются при хронических инфекциях и делают бактерии практически неуязвимыми для антибиотиков. Фаги разрушают эти пленки изнутри, высвобождая патогены для последующего уничтожения.

Ограничения

Но, несмотря на все преимущества, фаготерапия пока далека от универсального решения. Ее главное ограничение — узкий спектр действия. Чтобы фаг подействовал, нужно точно знать, какая бактерия вызвала инфекцию. Это требует предварительного анализа — посева, идентификации возбудителя и подбора соответствующего фага. В экстренных ситуациях, где счет идет на часы, это может быть сложно.

Также не исключены случаи, когда бактерии становятся устойчивыми к фагам, изменяя рецепторы на своей поверхности. Правда, в отличие от антибиотиков, здесь есть преимущество: фаги тоже эволюционируют, поэтому подбор новой комбинации часто возможен уже в течение нескольких дней.

Важное научное ограничение — то, что часть фагов может вести себя по-разному. Некоторые из них переходят в так называемый лизогенный цикл, при котором не уничтожают бактерии сразу, а встраиваются в их геном. Это может быть опасно, особенно если фаг переносит гены устойчивости или токсинов. Поэтому для терапии используются только литические фаги, заранее проверенные на отсутствие подобных рисков.

Еще один вызов — неоднородная клиническая база. Несмотря на большое количество наблюдений и успешных кейсов в Грузии, Польше и России, в странах Запада фаготерапия пока остается экспериментальной. Крупные рандомизированные исследования по международным стандартам только набирают обороты. Это мешает широкому признанию метода в классической системе здравоохранения.

Есть и практические трудности. Фаговые препараты чувствительны к температуре и условиям хранения, требуют строгого контроля чистоты и концентрации. А для широкого применения пока нет единой фармакопеи, стандартов дозировки, схем приема. Врачам и пациентам приходится приспосабливаться под каждый случай индивидуально.

Наконец, нельзя забывать про регуляторные барьеры. Фаг — это не химическое вещество, а биологический агент, живой и изменчивый. Патентовать его сложно, масштабировать — непросто, контролировать — труднее, чем таблетку. Именно поэтому крупные фармкомпании пока не спешат инвестировать в эту область, и фаготерапия развивается в основном за счет научных центров и локальных стартапов.

Где применяются бактериофаги

Бактериофаги уже давно вышли за пределы лабораторий. Они применяются в клинической практике, исследовательских центрах, ветеринарии и даже в пищевой промышленности.

Особенно перспективны фаги в случаях, когда антибиотики больше не справляются. Современная медицина все чаще обращается к ним при упорных инфекциях, вызванных устойчивыми бактериями: от гнойных ран до внутрибольничных осложнений. Например, при фурункулах, циститах, гайморитах и даже остеомиелите бактериофаги нередко становятся последним работающим средством. Их применяют в офтальмологии, ЛОР-практике, при кишечных инфекциях у детей, где важно сохранить баланс микрофлоры.

Бактериофаги проявили себя не только в теории, но и в реальных историях спасения. В Грузии, например, фаготерапия стала частью стандартной практики. В Польше, США, Франции и Бельгии идут или уже завершены десятки клинических исследований с участием пациентов с хроническими и резистентными инфекциями. Там, где не помогают даже сильнейшие антибиотики, фаги иногда оказываются единственным шансом на выздоровление.

Казахстан пока находится на начальном этапе внедрения этой технологии. Однако интерес к фаготерапии растет. В частных клиниках Алматы, Астаны и Караганды можно сдать анализ на чувствительность к бактериофагам, а в некоторых случаях и пройти курс лечения на основе препаратов, завезенных из России или Грузии. Несколько медицинских вузов и лабораторий изучают возможность создания локального фагобанка и ведут диагностику устойчивости бактерий у пациентов. Опыта пока немного, но первые результаты обнадеживают: фаги хорошо справляются с рецидивирующими циститами, стафилококковыми инфекциями кожи и осложнениями после операций.

За пределами медицины фаги применяются в ветеринарии. Их используют для профилактики бактериальных инфекций у животных на птицефабриках и свинофермах. Нашли они применение и в пищевой промышленности, чтобы обеззараживать оборудование и предотвращать заражение продукции опасными бактериями Listeria и Salmonella. В сфере экологии бактериофаги помогают очищать сточные воды, дезинфицировать больничные помещения и бороться с микробами в системах вентиляции.

Регуляция и безопасность

Хотя бактериофаги считаются одним из самых перспективных направлений в антимикробной терапии, регуляция и стандартизация остаются главными сдерживающими факторами их широкого внедрения в систему здравоохранения. В отличие от привычных лекарств, фаги — биологически активные агенты, которые могут эволюционировать, адаптироваться и изменяться в зависимости от условий среды. Это делает их уникальными, но одновременно и сложными с точки зрения законодательства и клинического контроля.

Правовой статус: где и как регулируется

На постсоветском пространстве, в том числе в России, Грузии, Беларуси и частично в Казахстане, бактериофаги зарегистрированы как лекарственные препараты с серийным производством и допуском к использованию в амбулаторной и стационарной практике. Особенно активно они применяются в Грузии, где стали частью системы здравоохранения еще с середины XX века. В России фаги входят в Госреестр лекарств и отпускаются в аптеках без рецепта.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входит и Казахстан, пока отсутствуют четко прописанные общие правила регистрации бактериофагов как химически синтезированных препаратов. Каждый производитель должен отдельно доказывать безопасность и эффективность своей продукции, часто опираясь на документацию и опыт из РФ. Вопрос создания единого техрегламента ЕАЭС по фаговым препаратам пока открыт.

В странах Европейского союза (ЕС) фаготерапия рассматривается как персонализированная или экспериментальная терапия, а не как серийное производство. Врач может назначить бактериофаг в рамках программы сочувственного применения, если традиционные методы неэффективны и есть согласие пациента. Европейские регуляторы признают потенциал фагов, но требуют провести масштабные клинические испытания, чтобы включить их в официальную фармакопею. Сейчас этим активно занимаются в Бельгии, Франции и Германии.

В США фаги не одобрены FDA как лекарства, но могут применяться в рамках индивидуального доступа по запросу врача, особенно в тяжелых случаях. При этом в США идут активные клинические исследования и создаются биобанки фагов, в том числе с генной модификацией.

Научные и этические требования

Поскольку бактериофаги — это вирусы, воздействующие на живые бактерии, к ним предъявляются особые требования безопасности. Прежде чем фаг будет использоваться в терапии, он должен пройти многоступенчатую научную проверку.

Во-первых, важно убедиться, что фаг является литическим, а не лизогенным. Литический фаг уничтожает бактерию сразу, тогда как лизогенный может встроиться в ее ДНК и случайно перенести гены устойчивости или даже токсины. Поэтому каждую фаговую линию необходимо тщательно секвенировать — расшифровывать ее геном, чтобы исключить наличие вредоносных генов. Это стало стандартной практикой в серьезных научных центрах, включая Институт Элиавы и университеты Европы.

Во-вторых, необходимо доказать, что в препарате отсутствуют примеси и токсины, связанные с разрушением бактериальных клеток. Для этого используются специальные методы очистки и фильтрации: препараты проходят многоступенчатую обработку, включая ультрафильтрацию, чтобы исключить попадание эндотоксинов, белковых остатков и других потенциально опасных веществ.

Кроме того, важно проверить стабильность препарата: фаги должны сохранять активность в условиях хранения, не распадаться и не терять специфичность. Производитель обязан задать и подтвердить срок годности, условия хранения (обычно +2…+8°C), метод упаковки.

Стоит также учитывать, что при клиническом применении фагов требуется информированное согласие пациента, особенно если речь идет о терапии вне стандартных протоколов. Важно объяснить, что фаготерапия пока не является общепринятым методом, и все риски, пусть и минимальные, должны быть понятны.

Бактериофаги — это не эксперимент из далекого будущего, а реальный инструмент, который умеет точечно находить и уничтожать вредные бактерии там, где даже сильные антибиотики сдаются. И пусть у фаготерапии есть свои нюансы: ее нужно правильно подбирать, проверять и регулировать. Но плюсов у нее куда больше, особенно если смотреть в сторону устойчивых инфекций и щадящих методов лечения.

Во всем мире фаги постепенно возвращаются в медицину. И Казахстан может быть в этом процессе не наблюдателем, а участником — с собственными учеными, фагобанками и историями успеха. Возможно, именно бактериофаги однажды окажутся в вашей аптечке и спасут от инфекции, с которой не могли справиться другие препараты.